INDEPENDEN--Seorang jurnalis perempuan Afghanistan menulis secara anonim bahwa selama Taliban berkuasa, jurnalisme kehilangan maknanya.

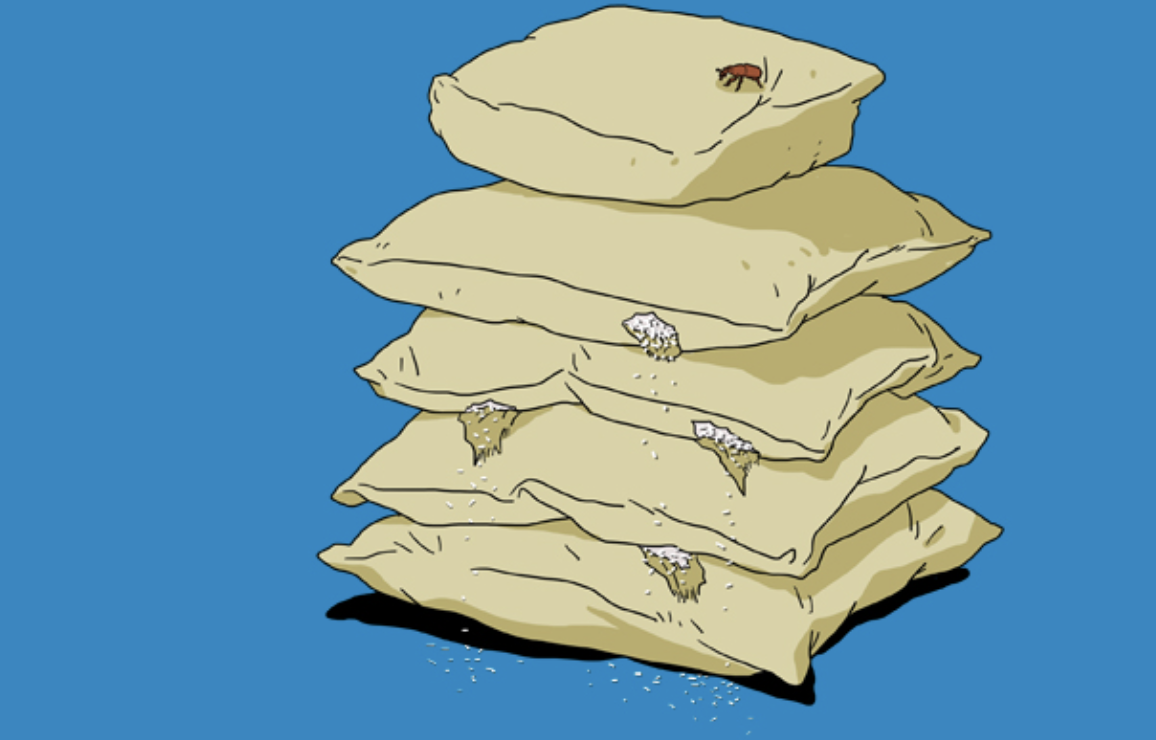

Penyensoran luas, ancaman tanpa henti, dan pembatasan berbasis gender menjadi keseharian para jurnalis perempuan. Bukan hanya aspirasi yang direnggut, tetapi juga kebebasan berekspresi, keamanan pekerjaan, bahkan keberadaan fisik perempuan di ruang media menghadapi tantangan serius.

Jurnalisme—profesi yang dulu digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik dan menuntut keadilan—berubah menjadi medan perang yang berbahaya.

“Rekan-rekan saya menghilang satu per satu; sebagian memilih pengasingan, sebagian terkurung di rumah, dan beberapa tetap berada di garis depan penyebaran informasi dalam kondisi sangat keras dan dengan upah minim, berjuang menjaga suara rakyat tetap hidup,” tulisnya

Jurnalis perempuan itu selama empat tahun terakhir bekerja dengan beberapa media, baik secara langsung maupun jarak jauh, tetapi dia tidak pernah lagi menemukan jurnalisme yang dulu dia kenal.

Meski ada ancaman, ketidakamanan, dan tekanan sosial, dia tetap mencoba menjadi suara masyarakat. Namun bagi jurnalis perempuan, bahaya tidak hanya bersifat fisik—eksistensi mereka di lapangan pun dipertanyakan dan bahkan ditolak.

Perempuan telah secara luas dan praktis disingkirkan dari jurnalisme di Afghanistan.

Mereka dilarang memasuki pusat media, dibungkam dalam konferensi pers resmi, dan dilarang memasuki kantor pemerintahan Taliban atau meliput banyak acara.

Di akhir banyak siaran pers, lembaga-lembaga kini menulis: “Karena keterbatasan ruang dan fasilitas yang sesuai, kami mohon maaf tidak dapat mengakomodasi saudari jurnalis.”

Bahkan dalam konferensi langka yang mengizinkan kehadiran perempuan—baik sengaja maupun tidak—mereka sering dipermalukan dan diperlakukan secara tidak profesional.

“Pada 2024, ketika saya menghadiri salah satu acara atas nama media tempat saya bekerja, panitia meminta saya dan jurnalis perempuan lain duduk di bagian belakang agar tidak terekam kamera dan memperingatkan kami agar tidak melepas masker sedetik pun; jika tidak, kami akan diminta keluar,” tulisnya.

Hambatan besar lain terhadap akses informasi bagi perempuan adalah keyakinan sebagian pejabat senior Taliban bahwa suara perempuan adalah “awrah”—haram untuk didengar. Mereka menolak menjawab panggilan atau pesan dari jurnalis perempuan, dengan terang-terangan mengatakan: “Kami berbicara dengan rekan laki-laki Anda, bukan Anda.”

Ketika dia membutuhkan data dari Kementerian Pertahanan Taliban untuk sebuah laporan, dia memperkenalkan diri melalui telepon, namun dijawab: “Suruh rekan lelaki Anda yang menelepon kami.”

Selain itu, jurnalis perempuan dihina dan dilecehkan karena pakaian atau apa yang disebut Taliban sebagai “hijab yang tidak sesuai.” Ini membuat akses ke sumber resmi menjadi semakin sulit.

Beberapa bulan lalu, ketika merekam video dengan ponsel untuk sebuah laporan, dua anggota Taliban menghentikan jurnalis ini.

“Mereka memanggil saya dengan bahasa merendahkan dan mengancam: “Kalian mata-mata orang kafir dan Barat ada di mana-mana; kalian tak akan pernah hidup dengan tenang.” ujarnya.

Dia dibawa ke pos keamanan terdekat, ditahan sekitar dua jam, dan baru dibebaskan setelah ayahnya menandatangani surat jaminan.

Insiden ini meninggalkan luka psikologis yang dalam, dan ketakutan serta tekanan itu membuat dia tidak mampu melanjutkan peliputan lapangan.

“Jurnalisme, yang dulu penuh kebebasan dan gairah, kini berubah menjadi mimpi buruk yang dipenuhi ancaman dan penindasan,” katanya.

—00—

Di sebuah ruangan kecil di wilayah barat Afghanistan, Maryam (bukan nama sebenarnya) mengawali harinya seperti rutinitas yang dipaksakan: menarik napas panjang, mempersiapkan mental, lalu menggenggam ponselnya erat-erat—seakan itu satu-satunya jembatan untuk tetap menjadi jurnalis.

“Saya memulai hari dengan ancaman dan mengakhirinya dengan ketakutan,” katanya pelan. “Jurnalisme sekarang memalukan dan tidak aman bagi perempuan sepertiku.”

Maryam pernah memimpikan profesi ini sebagai jalan menuju perubahan. Namun sejak Taliban kembali berkuasa, topik-topik yang ingin ia tulis bukan hanya dilarang dipublikasikan—bahkan dilarang dicatat. Akses informasi dasar yang seharusnya terbuka bagi jurnalis, tertutup rapat di hadapannya. Di banyak kantor pemerintahan, perempuan bahkan tidak diperbolehkan masuk.

“Pernah saya menelepon pejabat Taliban untuk memverifikasi data,” ujarnya. Tidak lama kemudian, pejabat itu menelepon balik. Nada suaranya berubah—bukan nada profesional, melainkan ajakan “berteman.”

Maryam tahu itu bukan sekadar ketidaksopanan; itu ancaman. Namun ia memilih diam.

“Saya takut dan tidak beri tahu editor. Banyak perempuan kehilangan pekerjaan hanya karena melapor.”

Bagi Maryam, setiap hari adalah upaya bertahan antara profesi yang ia cintai dan lingkungan yang ingin melenyapkannya.

“Ketakutan itu bukan hanya dari Taliban,” katanya lirih, “tapi juga dari masyarakat yang menilai perempuan tidak pantas menjadi jurnalis.”

Di Kabul, kisah Tamanna (bukan nama sebenarnya) tidak jauh berbeda.

Ketika Taliban kembali, hidupnya seolah terhenti. Ia kehilangan pekerjaan, lalu mendapatkan posisi baru dengan gaji kecil—hanya untuk kembali diberhentikan lagi. “Ancaman dan sensor selalu mengikuti,” katanya.

Suatu hari ia berbicara tentang masalah perempuan dalam sebuah program televisi. Tidak lama kemudian, ancaman datang. “Kami diperingatkan untuk tidak menyentuh isu itu lagi,” ujarnya. “Kalau berani, kami akan mendapat konsekuensi yang keras.”

Bagian paling menyakitkan bagi Tamanna bukan hanya penghapusan berulang atas laporannya, tetapi juga penghinaan personal yang terus menerus ia terima.

“Saya berkali-kali diberi tahu bahwa saya tidak punya hak menjadi jurnalis.” Kalimat itu, diulang begitu sering, mulai meresap ke dalam dirinya. Motivasi yang dulu membuatnya berlari ke lokasi liputan kini perlahan terkikis.

Tekanan Taliban dan masyarakat seperti dua dinding yang menjepitnya dari kedua sisi. Pada akhirnya, ia menyerah bukan karena kehilangan kemampuan, melainkan kehilangan rasa aman. “Itu bukan hanya akhir pekerjaan,” katanya, menatap layar ponselnya yang kini jarang berdering.“Itu akhir sebagian dari identitas dan mimpi saya.”

Sementara itu, jauh dari Afghanistan, Samira (bukan nama sebenarnya) menghabiskan sore di sebuah apartemen kecil di negara asing yang kini menjadi pelarian. Suaranya tenang ketika bercerita, tetapi ada nada getir di setiap kata.

“Setelah Taliban kembali, saya kehilangan suara dan mimpi,” katanya.

Ia sempat menganggur berbulan-bulan. Ketika akhirnya kembali bekerja, ia menemukan ruang redaksi yang ia kenal telah berubah total.

Laporannya disensor atau dihapus. “Taliban membungkam kami. Kebenaran tidak boleh diucapkan.”

Sebagai manajer media, tekanan yang ia hadapi berlipat ganda. Telepon dari intel Taliban menjadi hal yang rutin. Peringatan demi peringatan datang, bahkan untuk hal kecil.

“Kadang saya merasa ada gumpalan di tenggorokan setiap kali menerima panggilan,” ujarnya.

Namun, yang paling mengerikan adalah ketika ancaman menjadi personal. Beberapa anggota Taliban masuk ke kantornya, berdiri di hadapannya, dan memperingatkannya langsung. Di momen-momen seperti itu, Samira tahu dirinya terperangkap.

Akhirnya, ia mengambil keputusan yang paling sulit: meninggalkan profesi yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun, sekaligus meninggalkan tanah kelahirannya. “Saya meninggalkan negara saya,” katanya. “Dan saya tidak tahu apakah saya akan pernah bisa kembali.”

Ketiga perempuan ini tidak saling mengenal. Mereka hidup di kota yang berbeda, menghadapi tekanan yang berbeda. Namun satu benang merah mengikat kisah mereka: jurnalisme yang dulu menjadi ruang untuk bersuara kini menjadi tempat yang membungkam mereka.

—00—

Afghanistan Journalists Center (AFJC) melaporkan bahwa dalam enam bulan pertama 2025, pelanggaran kebebasan media meningkat 56 persen dengan 140 insiden—termasuk penangkapan jurnalis, penutupan media, dan pembatasan terhadap jurnalis perempuan.

Mereka juga melaporkan bahwa 80 persen jurnalis perempuan terpaksa meninggalkan profesi. Menurut Media Support Organisation, kini hanya sekitar 350 jurnalis perempuan yang tersisa dari total 4.500 pekerja media di seluruh negeri.

Jurnalis perempuan anonim itu kembali menulis bahwa empat tahun terakhir sangat berat, ditandai perjuangan sunyi bagi dia dan rekan-rekan. Namun di tengah kegelapan ini, satu hal tidak padam: harapan.

“Kami masih ada, menulis dan bertahan—menunggu hari ketika kebebasan berekspresi kembali tumbuh di negara ini, dan ketika kami dapat merebut kembali hak kami sebagai separuh tubuh masyarakat,” katanya.

Bagi perempuan di Afghanistan, jurnalisme bukan sekadar pekerjaan—ini adalah seruan untuk hadir, cara memberi makna pada dunia di sekitar mereka.

Hari ini, jurnalis perempuan hidup di bawah tekanan berlapis: ancaman Taliban, kurangnya kesempatan, dan diamnya dunia.

“ Saya berharap dunia sungguh-sungguh mendengar suara perempuan Afghanistan—bukan hanya melalui pernyataan hambar, konferensi yang sia-sia, atau kecaman yang berulang. Kami, perempuan Afghanistan, membutuhkan organisasi hak asasi manusia dan hak perempuan untuk mendengarkan kami dengan sepenuh hati dan mengambil tindakan nyata yang berarti,” kata jurnalis perempuan itu.

==

*Tulisan ini ditulis ulang tanpa mengubah aslinya dari media Hasht e Subh dan direpublikasi di Blog International Federation of Journalists (IFJ).

*Penulis tidak memberikan nama sebenarnya demi keselamatan dari Taliban.